السودان تحت لواء الدولة العثمانية إبان عهد محمد علي باشا 1821م ـــــ 1849م

الباحث: أبوبكر علي مصطفى جلال الدين

محاضر بقسم التاريخ كلية التربية بجامعة شندي.

مستخلص الدراسة:

تتبعت هذه الدراسة أحوال السودان إبان عهد محمد علي باشا، كما أوضحت الأسباب التي دفعت محمد علي باشا لضم بلاد السودان تحت لواء الدولة العثمانية، وذلك بإرسال حملات عسكرية إلى بلاد السودان بقيادة ابنه إسماعيل باشا وصهره محمد خسرو بك الدفتردار، ووضع سياسات ونظم إدارية حديثة طُبقت من قِبل ولاة محمد علي باشا بالسودان، وما صاحبتها من تطورات في المجالات المدنية والعمرانية والزراعية وغيرها، والآثار التي ترتبت عليها بالسودان ومصر. وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي التحليلي الوصفي، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة هي توحيد بلاد وادي النيل “ مصر والسودان ” تحت إدارة عثمانية موحدة بزعامة محمد علي باشا، وانفتاح السودان على العالم الخارجي وذلك بعد نشاط حركة التجارة والكشوف الجغرافية وتجسد مظاهر الحياة المدنية بالسودان الذي تزامن مع المد العثماني.

Abstract

This study traced the conditions of Sudan during the reign of Muhammad Ali Pasha, as well as the reasons that led Muhammad Ali Pasha to add Sudan to be under the banner of the Ottoman Empire, and that by sending military campaigns to Sudan led by his son Ismail Pasha and his son-in-law Muhammad Khusraw Bek Aldaftarar, and developed modern administrative policies and systems that were applied By the governors of Muhammad Ali Pasha in Sudan, and that accompanied by developments in the civil, urban, agricultural, and other fields, which has great effects on Sudan and Egypt. The researcher followed the descriptive analytical historical approach in this study, and the most important results of the study are the unification of the countries of the Nile Valley “Egypt and Sudan” under a unified Ottoman administration led by Muhammad Ali Pasha, and the openness of Sudan to the outer world, after the activity of the trade movement , geographical discoveries and embodiment of manifestations Civil life in Sudan, which coincided with the Ottoman extension

مصطلح السودان:

يُعبر لفظ السودان في اللغة عن جمع الجمع لكلمة أسود . وقد أطلق العرب لفظ السودان على أصحاب البشرة السوداء بصفة عامة، وجميع المناطق التي يسكنها السود، حيث نسبوا المنطقة إلى سكانها . وبذلك ينطبق تعريف الجغرافيين العرب لبلاد السودان حتى القرن السابع الهجري على المناطق التي تمتد ما بين البحر الأحمر شرقاً وحتى المحيط الأطلسي غرباً . وبعد أن تواتر الهجرات العربية على شمال وشرق إفريقيا إبان القرن الثامن الميلادي تغير مدلول مصطلح السودان وانحصر على منطقة حوض النيل الأوسط وروافده العظمى، وما حولها من الأراضي.

جمهورية السودان:

تقع دولة السودان في الجزء الشمالي الشرقي من قارة إفريقيا، وتمتد أراضيه على جانبي النيل من وادي حلفا عند خط عرض 22ْ شمالاً إلى نملى عند خط عرض 40_3ْ جنوباً ، ويعتبر السودان أكبر دول إفريقيا من حيث المساحة، حيث تبلغ المسافة ما بين حدوده الشمالية والجنوبية حوالي 1400ميل وكذلك ما بين الشرقية والغربية في بعض المناطق تصل حتى 1000 ميل تقريباً ، وتقدر مساحة الكلية بمليون ميل مربع، أما دول الجوار فالسودان تحده مصر من جهة الشمال وليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى من جهة الغرب ومن الجنوب يوغاندا والكنغو وكينيا أما جهة الشرق أثيوبيا وإريتريا والبحر الأحمر، وكان ذلك قبل انفصال جنوب السودان في عام 2011م . ويمثل السودان من حيث الحجم والتنوع الجغرافي والسكاني صورة مصغرة للقارة الإفريقية بأسرها، ففي شماله وشرقه تسكن القبائل النوبية والعربية وقبائل البجا المسلمة، وفي الجنوب والغرب توجد القبائل الإفريقية والقليل من العرب ويدينون بالمسيحية والإسلام. وبذلك يكون السودان حلقة الوصل بين إفريقيا وبلاد العرب.

مقدمة عن السودان قُبيل التوسع العثماني:

خلال القرون الوسطى بعد ضعف وزوال الممالك المسيحية في السودان، قامت على انقاضها ممالك إسلامية عربية، أقواها مملكة الفونج التي قامت في عام 1505م، وسلاطينها من العرب المسلمين وقِيل أنهم من أحفاد الأمويين، ويمتد سلطانهم من عاصمتهم سنار التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من بلاد السودان وحتى حدود مصر شمالاً . وقد تميزت هذه البلاد بخصوبة أرضها ووفرة مياهها، وكثرت مواشيها بالإضافة إلى توفر خام الذهب وبعض المعادن الأخرى. وفي تلك الفترة كانت الدولة العثمانية قد سيطرت على الشام ومصر والحجاز واليمن، كما تمكنت من تأمين الحرمين الشريفين بعد طرد البرتغاليين عن حوض البحر الأحمر .

وفي أواسط القرن السادس عشر الميلادي قام أوزدمير باشا بتسيير حملة إلى جنوب مصر بغرض فتح بلاد الحبشة مروراً بأرض السودان حيث دخلت العديد من القبائل العربية المسلمة في طاعة الخلافة العثمانية، كما تمكنت هذه القوة من السيطرة على قلعتي إبريم والدر ومدينتي مغرق وساي من أراضي دولة الفونج . وتواصل المد العثماني حتى مدينة سواكن ذات الأهمية السياسية والاقتصادية العالية في تلك المنطقة، وعُين عبدالباقي بك كأول أمير على سنجق سواكن، وكان ذلك أول وجود رسمي للسيادة العثمانية بالسودان في عام 1553م . وبعد أن وطد العثمانيون سلطانهم بثغري سواكن ومصوع، وأسسوا بها أياله أطلقوا عليها إسم أيالة الحبشة، وربطوها بولاية جدة ووحدوا إدارتها وأصبحت مهمتها مراقبة حركة الملاحة بالبحر الأحمر.

وفي أواسط القرن الثامن عشر الميلادي بدأت مظاهر الضعف والتفكك تلوح في سماء السلطنة الزرقاء( مملكة الفونج) وذلك لأسباب عديدة أهمها: خلع السلطان بادي من قبل الوزاء الهمج وتوليت إبنه ناصر، كما كثرت الانقسامات الداخلية والحروب والفتن الداخلية . وفي هذه الاثناء كان محمد علي باشا الوالي العثماني على مصر يتعقب أحوال مملكة الفونج عن كسب وذلك بنية ضم بلاد السودان ومنابع النيل لولاية مصر باسم الدولة العثمانية، ولتحقيق ذلك قام بإرسال وفد صداقة إلى سلطان الفونج في عام 1813م، إلا أن الهدف الحقيقي من إرسال هذا الوفد هو تقصى الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية بمملكة الفونج، حيث تبين لهم أن المملكة في غاية الضعف والتناحر الداخلي، فكانت نهايتها على يد إسماعيل بن محمد علي باشا في عام 1821م، وبذلك أفل نجم سلطنة الفونج وأشرقت شمس الخلافة العثمانية بأرض السودان .

محمد علي باشا وضم السودان تحت لواء الدولة العثمانية:

محمد علي باشا هو الذي تنسب إليه الأسرة العلوية التي حكمت وادي النيل )مصر والسودان( منذ مطلع القرن التاسع عشر وحتى أواسط القرن القرن العشرين الميلادي، تحت ظل الخلافة العثمانية. وكان أول ظهور لمحمد علي بوادي النيل عندما احتل القائد الفرنسي نابليون بونابرت بلاد مصر عام 1799م، فأرسلت الدولة العثمانية جيشاً بمساعدة إنجلترا لإجلاء الفرنسيين عن مصر في عام 1801م ، وكان محمد علي من ضمن الجنود الألبان الذين شاركوا في هذه الحملة، وبعد نجاحهم في إجلاء الفرنسيين عن مصر، رجع الجيش العثماني إلى مقر الخلافة إلا أن محمد علي ظل بمصر، وإستمر بالعمل في السلك العسكري بها حيث تمت ترقيته إلى رتبة ساري ششمه من قِبل خسرو باشا الوالي العثماني على مصر وكان ذلك في أواخر عام 1801م .

وفي مايو 1802م عقدت معاهدة أميان بين فرنسا وإنجلترا، التي تم بموجبها إجلاء كل القوات الفرنسية والإنجليزية عن مصر ، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن الأوضاع السياسية لم تستقر بمصر، وذلك بسبب الصراع المستمر حول السلطة بين بقايا المماليك والوالي العثماني ، حيث بدأت بوادر الضعف والانحلال تظهر على دولة الخلافة. ذلك مما أثار سخط الأهالي وغضبهم على الوالي العثماني، بينما قوية شوكة الفرقة الألبانية بزعامة محمد علي الذي استغل هذه الظروف لصالحه، وأصبح تارة يتقرب إلى الوالي العثماني واُخري إلى المماليك، والأهم من ذلك أنه كسب الأهالي والقوة الشعبية إلى جانبه، وفي مايو 1805م إتفق الأهالي والمشايخ والعلماء وأعلنوا خلع خسرو باشا الوالى المكلف من طرف الباب العالي على مصر، وتنصيب محمد علي بدلاً عنه وتم ذلك بمساعدة الزعيم الشعبي المصري عمر مكرم، فلم يجد الباب العالي أمامه سوى الرضوخ للقوى الشعبية بمصر، فأرسل فرماناً بتولية محمد علي باشا والياً على مصر كان ذلك في 18 يونيو 1805م .

وفي الفترة ما بين 1805م إلى 1811م عمل محمد علي باشا على توطيد سلطانه بمصر وتحسين الأوضاع الإدارية والاقتصادية والعسكرية بها، كما أنه قد تخلص من بقايا المماليك في مذبحة القلعة الشهيرة عام 1811م ، وقد هرب الناجون منهم إلى صعيد مصر وبلاد السودان. وبعد ذلك قام بتسيير حملة بقيادة ابنه إبراهيم إلى الحجاز باسم الخلافة العثمانية للقضاء على الحركة الوهابية وقد تحقق له ذلك في عام 1818م ، وبذلك أصبحت مصر والحجاز بيده ، إلا أن محمد علي كان رجل صاحب طموح وهمه لتكوين إمبراطورية تخصه وأبناءه فقط، بعيد عن سلطة الخلافة العثمانية، وذلك ببسط سلطانه على الأراضي التي تمتد من بلاد الحبشة ومنابع النيل جنوباً حتى سواحل البحر الأبيض المتوسط شمالاً وحتى الشام شرقاً. وقد عمل جاهداً لتحقيق هذه الأهداف، فكانت أولى خطواته ضم السودان والسيطرة على منابع النيل، فالسودان ومصر جزآن لا ينفصلان من وحدة سياسية واقتصادية لا تقبل التجزئة .

العوامل التي دفعت محمد علي باشا لضم السودان تحت لواء الدولة العثمانية 1821م:

أولاً: تعقب فلول المماليك الذين فروا إلى السودان بعد مذبحة القلعة، وقطع دابرهم قبل أن يتمكنوا من تكوين قوة عسكرية جديدة تصبح مصدر قلق وتهديد لولاية مصر من النواحي الجنوبية، أو عودتهم مره أخرى إلى مصر ومنازعته في السلطة .

ثانياً: رغبة محمد علي باشا في التخلص من الفرق الباقية من العسكر الأرناؤوط وغيرهم من الجنود غير النظامية )الباشبوزق( الذين لم تهلكهم حروب الحجاز فعادوا إلى مصر وظلوا على ما جبلوا عليه من النزوع إلى العصيان والتمرد، بالإضافة إلى عدم تقبلهم للنظام العسكري الأوربي الحديث الذي يسعى محمد علي باشا لتطبيقه، فوجد الفرصة للتخلص منهم بإرسالهم في هذه الحملة إلى السودان، فإن هلكوا استراح منهم، وإن انتصروا تحققت مقاصده في إكمال قبضته على وادي النيل .

ثالثاً: السيطرة على النيل ومنابعه وجميع روافده، وذلك لان مقومات الحياة بمصر تعتمد اعتمادا كُلياً على مياه النيل، لذلك أراد محمد علي باشا أن يكون كل وادي النيل تحت سيطرته، حتى لا يقع تحت رحمة أي دولة من الدول الأخرى، حيث كانت الدول الأوربية في سباق للسيطرة على نهر النيل ومنابعه والاستفادة من خيراته .

رابعاً: الطمع في منتجات بلاد السودان التجارية من العاج والأبنوس وريش النعام والجلود والمواشي والرقيق، والسيطرة على طرق التجارة المحلية والدولية بتلك الأقاليم .

خامساً: الحصول على أعداد كبيرة من الرقيق، لتدعيم جيشة بالجنود السودانيين الذين اشتهروا منذ عهد الفراعنة بإخلاصهم وفلاحهم في الجندية وشدة بأسهم في الحروب .

سادساً: الثروة المعدنية التى إشتهرت بها بلاد السودان خصوصاً معدن الذهب الذي زاع صيته بمصر، وانتشرت مناجمه بمناطق وادي العلاقي وجبال بني شنقول وفازغلي وغيرها الأقاليم السودانية، حيث كان محمد علي باشا في أمس الحاجه للمال لتدريب جيشة وتحسين المستوى الزراعي والصناعي بدولته الحديثة في مصر .

سابعاً: تأكد محمد علي باشا من ضعف مملكة الفونج واضطراب الأحوال الإدارية والسياسية ببلاد السودان عموم، وذلك عن طريق التجار المصريين المترددين على بلاد السودان، كما أكد له صحة الأخبار نصرالدين ملك الميرفاب ببربر الذي هون عليه أمر الفتح، كما وفد إليه رجل من عائلة الزبير المالكة في أرقو، وأخبره بسوء الأحوال بدنقلا وتجمع فلول المماليك بها.

وبعد أن استكمل محمد علي باشا إستعداداته العسكرية اللازمة لتسير الجيش، إستاذن من الباب العالي السلطان محمود الثاني، فسمح له بضم السودان شرط أن يكون الفتح بإسم الخلافة العثمانية. فعقد لواء الحملة الأولى لإبنه الأمير إسماعيل والثانية لصهره محمد خسرو بك الدفتردار وكان ذلك في تموز 1820م .

الحملة العسكرية الأولى:

كان على رأس هذه الحملة الأمير الشاب إسماعيل بن محمد علي باشا ومعه عدد من المستشارين والخبراء العسكريين والإداريين منهم عبدي كاشف وعمر كاشف وقوجه أحمد آغا وحسن دار وصالح دار وهم من خيرت رجال محمد علي باشا . وكان محمد علي باشا على دراية بما يكنه أهل السودان لعلماء الدين من احترام وإجلال، فأرسل مع الحملة ثلاثة من كبار علماء مصر هم الشيخ السلاوي المالكي والسيد أحمد البقلي الشافعي والقاضي محمد الأسيوطي الحنفي، وقد اقتصر عمل هؤلاء العلماء على إقناع أهل السودان بالانصياع للوالي وعامل خليفة المسلمين محمد علي باشا . أما الجيش فكان معظم الجند من المرتزقة وقد تسلموا رواتب 6 أشهر مقدماً قبل تحرك الحملة مقابل التزامهم بالاستمرار حتى نهاية الحملة ، وقد تألف الجيش من 4ألف مقاتل كما وصفه المسيو فردريك كايو الفرنسي الذي صحب الحملة منذ بدايتها فكان كالاتي: 1200من الفرسان العثمانيين و400 فارس من العرب والمغاربة و600 من المشاة و300من رجال المدفعية و 800 من المشاة المغاربة والعرب و700 من قبيلة العبابدة. ثم تلقى القائد إسماعيل بن محمد علي باشا خلال مسير الحملة مدداً 1400مقاتل ومعهم 24مدفعاً، فبلغ تعداد جيشه 5400 جندي .

تحركت الحملة براً وبحراً نحو بلاد السودان وكان ذلك في تموز1820م، وسرعان ما استسلمت بلاد النوبة ، كما سلم حُكام الأقاليم الشمالية على رأسهم صبير ملك المحس وطنبل ملك أرقو، بينما كانت هنالك مقاومات ضعيفة في ديار الشايقية، أما بقايا المماليك فاستسلم البعض منهم وفر الآخرين إلى ديار الجعليين بشندي ، وبذلك تمكن الأمير إسماعيل من فرض سلطانة على جميع المناطق حتى وصل إلى سنار عاصمة مملكة الفونج، حيث أعلن أخر ملوكها بادي السادس تنازله عن السلطة للخلافة العثمانية، وبذلك تمت السيطرة لمحمد علي باشا على القسم الأكبر من حوض النيل والنيل الأزرق في 13 حزيران 1821م . إلا أن الأمير إسماعيل لم ينجح في ترسيخ الشؤون الإدارية بالسودان وذلك بعد أن توغل في جبال فازغلي، فأرسل إليه محمد علي باشا أخيه إبراهيم للمساعده في تهدئة الأوضاع في السودان إلا أنه لم يُوفق في ذلك وأضطر للعودة إلى مصر خلال فترة وجيزة.

خريطة رقم 1: توضح سير الحملة الأولى بقيادة إسماعيل بن محمد علي باشا 1821م. المغلوث: سامي بن عبد الله، أطلس التاريخ الدولة العثمانية، ط1، الكويت، مكتبة الإمام الذهبي للنشر، 1435ه، ص 565.

نتائج الحملة وأسباب نجاحها:

أولاً: الصراع الداخلي بين الزعمات القبلية بمشال السودان، وتحالف بعضهم مع الأمير إسماعيل، كذلك عدم توحد سلاطين مملكتى الفونج والفور ضد جيش محمد علي باشا ذلك مما أدى إلى إنهيار المملكتين .

ثانياً: إنقسام الممالك الإسلامية السودانية إلى ممالك صغيرة، مثل مملكة الشايقية والدناقلة والميرفاب وإفتقارها للنظم الإدارية والعسكرية ، كذلك إستخدمهم الأسلحة التقليدية البيضاء، بينما كان الجيش الغازي يستخدم السلاح الناري الحديث .

الحملة الثانية: ” حملة كردفان”:

توجهت هذه الحملة إلى غرب السودان بقيادة محمد خسرو بك الدفتردار صهر محمد علي باشا لضم كردفان التى كان عليها المقدوم مسلم والياً من قِبل سلاطين مملكة الفور، والذي قد أعد العده لمحاربة الدفتردار الذي بلغ تعداد جيشه 3 ألف مقاتل وبصحبتهم 10مدافع ، وقد التقى الجيشان بمنطقة بارا في 16 نيسان 1821م، وانتهت المعركة بإنتصار الدقتردار ومقتل المقدوم مسلم . وبعد ذلك أخذ الدفتردار يتهيأ للزحف نحو دارفور إلا أنه تفاجأ بنبأ مقتل الأمير إسماعيل بشندي على أيدي ملوك الجعليين، فاعدل عن طريقة إلى دارفور وتوجه نحو أرض الجعليين حيث قُتل الأمير إسماعيل في أكتوبر 1822م .

أحوال السودان بعد حادثة مقتل إسماعيل:

أولاً: اضطراب الأوضاع بالسودان وظهور بعض حركات التمرد والعصيان، حيث فقدت الحاميات العثمانية مناطق كثيرة منها المتمة وكرري وحلفاية الملوك والعليفون .

ثانياً: أسراف محمد خسرو بك الدفتردار في القتل وسفك الدماء خصوصاً بأرض الجعليين الذين نكل بهم وشتت شملهم إنتقاماً لمقتل الأمير إسماعيل، حيث قتل الآلاف من الناس وسبى الآلاف من النساء والصبيان وأرسلهم إلى القاهرة، كما تعقب المك نمر زعيم الجعليين الذي هرب نحو بلاد الحبشة لكنه لم يستطيع إدراكه .

ثالثًا: أصبح محمد خسروا بك الدفتردار الرجل الأول لمحمد علي باشا في السودان، وتمت ترقيته عسكرياً إلى منصب الحاكم العام على كردفان وسنار، وبالرغم من بطشه بالأهلي إلا أنه قد استطاع ضبط الأحوال نسبياً بالسودان .

النظام الإداري بالسودان في عهد محمد علي باشا 1821م حتى 1849م:

أولاً: تقسيم البلاد إلى مديريات:

وذلك بعد استقرار الأوضاع بالسودان أمر محمد علي باشا بتقسيم بلاد السودان إلى 6 مديريات )دنقلا _ بربر _ الخرطوم _ سنار _ فازغلي _ كردفان( ثم أُضيفت إليها مديرية التاكا عام 1840م ، وذلك لتسهيل عملية إدارة أقاليم السودان المترامية الأطراف، ووضعت على كل مديرية حامية عسكرية ، كما قسمت المديريات إلى أقسام ولكل قسم ناظر، كذلك أُنشئ بكل مدينة رئيسية مجلس محلي للنظر في المسائل الإدارية، بينما كان هنالك مجلس للحاكم العام بالعاصمة الخرطوم يخضع للمجلس المخصوص بمصر .

ثانياً: الهرم الإداري بالسودان:

الحكمدارية: وهي أعلى وظيفة في الهرم الإداري، والحكمدار وهو بمثابة الحاكم العام للبلاد، وبيده جميع السلطات المدينة والعسكرية الكاملة، ويتبع لديوان الإدارة المركزية بمصر مباشرة، وقد إتخذ الحكمداريون مدينة الخرطوم عاصمة ومقراً للحُكم والإدارة العثمانية بالسودان. ويعتبر محمد بك خسرو الدقتردار هو أول من تقلد هذه الوظيفة الإدارية بالسودان، وتعاقب بعده الحكمداريون الذين عهد إليهم محمد علي باشا بحكم السودان، وكان النظام الإداري بالسودان قائم على أن أراضى السودان جزء لا يتجزأ من مصر، إلى أن فصلته عنها السياسة الاستعمارية الإنجليزية 1884م بعد قيام الثورة المهدية . ومن الذين تعاقبوا على وظيفة الحكمدارية بالسودان إبان عهد محمد علي باشا، لأميرالاي عثمان بك 1825م ولم يكن عهده عهد إصلاح وعمران، فقد تعسف في جمع الضرائب ولم يُراعى الأوضاع التى كان تمر بها البلاد من قحط وجدب وأوبئة، علاوة على ذلك أنه قتل الكثير من الزعمات القبلية ونشر الزعر بين الأهالي، حتى هاجر الكثير منهم إلى المناطق الحدودية مع بلاد الحبشة، ويعتبر عهدى محمد خسرو بك الدفتردار وعثمان بك بالرغم من قِصر فترات حكميهما من أسوا أزمنة الحكم والإدارة التى مرت بها بلاد السودان، وقد إنتهى عهد عثمان بك بإصابته بمرض السل ووفاته بالخرطوم في عام 1826م .

ثم خلفه في نفس العام محو بك الذين كان على مديراً مديرية بربر، فتوجه نحو العاصمة وكان رجلاً عدلاً رحيماً، أحسن السيرة بين الأهالي وقربهم إليه، وعمل ترغيب الفارين والمهاجرين بالعودة إلى بلادهم، وكف عنهم سطوة الجند، كما قرب إليه المشايخ والزعماء المحليين، وقد إهتم بعمارة الخرطوم وعمل على بناء المؤسسات الإدارية، وثكنات للجند، فضلاً عن إهتمامه بالطرق وحفر بها الآبار وقد أكثر منها خصوصاً بالطرق البعيده عن النيل، وهي موجودة إلى عصرنا الحالي وتُعرف بآبار محو بك، إلا أن فترة حكمه كان قصيرة لم تتعدى بضعة أشهر من عام 1826م .

ثم جاء خورشيد باشا خلفاً لمحو بك عام 1826م فكان خير خلف لخير سلف، وهو من أعظم ولاة السودان شأناً، وأنبههم ذكراً وأحسنهم سيرة، وأطولهم عهداً، قرب إليه الأهالي واستعان بمشايخ البلاد وأعيانها في شؤون الإدارة والحكم، منهم الشيخ عبدالقادر ودالزين الذي عقد له عموم مشيخة البلاد من منطقة حجر العسل حتى سنار . كذلك وقد اهتم خورشيد باشا بالعمران والبناء، فأسس مسجداً جامع بالخرطوم وأخر بسنار، وعمل تطوير مساكن الأهالي بالخرطوم وأمدهم بالأخشاب ومواد البناء، كما أهتم بتطوير الزراعة فجلب الخبراء الزراعيين من مصر لتعليم الأهالي بالسودان أساليب الزراعة الحديثة، وقد امتدت رقعة السلطة العثمانية ببلاد السودان في عهده حتى حدود الحبشة، ففتح إقليم القلابات، كما كان يتعهد ويتفقد أحوال أقاليم البلاد بصورة مستمره، وبذلك كان فترة حكمه من أزهى عهود الإدارة العثمانية بالسودان، وانتهت فترة حكمه عام 1839م .

أحمد باشا أبو ودان الشركسي، تولى أمر حكمدارية السودان في عام 1839م، وقد حذا حذو خورشيد باشا، فأحسن السيرة بين الأهالي وزعماء القبائل، وأهتم بتنظيم المديريات، وتطوير المشاريع الزراعية والملاحة النهرية، وفي عهده ازدهرت التجارة بين مصر والسودان والبلدان الإفريقية، فعم الرخاء بالبلاد وعاش الناس في رغدٍ وأمان . كذلك من الناحية العسكرية كانت له جهود ملموسه، فقد قام بنفسه على رأس حملة قاصداً شرق السودان لإخضاع بعض القبائل المتمردة من الهدندوه والحلنقة، فضلاً عن ذلك تمكن من ضم إقليم التاكا كاملاً وجعل من مدينة كسلا عاصمةً للإقليم في عام1841م، ثم عاد إلى الخرطوم وظل بها حتى وفاته 1844م .

زيارة محمد علي الباشا للسودان 1839م: اعتزم محمد علي باشا أن يزور بنفسه بلاد السودان متفقداً شؤون الإدارة ومناطق إستخراج الذهب، فوصل الخرطوم ثم توجه جنوباً قاصداً فازغلي ومناطق تعدين الذهب وقف على الأمر بنفسه، لكنه لم يحصل على نتائج ترضى طموحه في إستخراج الذهب. وقد حث الأهالي على العمل بالزرعة كما أهتم بتطوير الملاحة النهرية، ثم عاد إلى مصر في 14 مارس 1839م .

أحمد باشا المنكلي: حضر إلى الخرطوم بعد وفاة أبو ودان عام 1844م، وقد حاول تعديل النظام الإداري في السودان بأمر من محمد علي باشا واستبدال نظام الحكمدارية، بنظام جديد يقسم البلاد إلى 6 مديريات غير التقسيم السابق، ويكون على كل مديرية مدير وأن يتعاون المديريون فيما بينهم لإدارة الشؤون البلاد على أن تكون السلطة المركزية للسودان بالقاهرة، وذلك خوفاً من انفراد الحكمداريون بالبلاد واستثارهم بالسلطة وفصلها عن الإدارة المركزية بمصر. إلا أن هذا النظام لم ينجح فأعيد نظام الحكمدارية من جديد بالسودان.

وفي عام 1845م وفِد المنكلي باشا وبرِفقته عدد من أعيان ومشايخ السودان إلى مصر، وأُكرمت وفادتهم من قِبل محمد علي باشا، وخلع على المشايخ وأهداهم الهدايا وعرف لهم قدرهم، فسرهم ذلك ورجعوا إلى السودان وبقى المنكلي بمصر، وأرسل خالد باشا حكمداراً على السودان بدلاً عنه وكان ذلك في يناير 1846م، وكان رجلاً ورعاً تقياً هادئ النفس ، وفي عهده تم الكشف عن أقاليم جديده بها كميات كبيره من الذهب بمنطقة جبال النوبة خصوصاً جبل شيبون، فأُرسلت البعثات والخبراء للعمل على استخراج الذهب في تلك المناطق. وكان خالد باشا الحكمدار الأخير الذين عُين من طرف محمد علي باشا قبل وفاته في 2 أغسطس 1849م.

المديرون: بعد تقسيم البلاد إلى مديريات بغرض تنظيم الشؤون الإدارية بالأقاليم المرامية الأطراف، جُعل على رأس كل مديرية مدير، يساعده وكيل ومجموعة من المعاونيين والكتبه وقاضي ومجلس من المواطنين للمشورة.

النُظار: قُسمت المديريات إلى أقسام وجُعل على كل قسم ناظر يُدير شؤون القسم ويتلقى أوامره من طرف مدير المديرية التي يتبع لها القسم. بينما تُدار المدن الساحلية مثل سواكن ومصوع من قِبل المحافظين.

ثالثاً: نظام الضرائب: فرضت الإدارة العثمانية الضرائب على الأهالي بالسودان منذ وصول إسماعيل باشا إلى سنار مباشرة، وتنوعت الضرائب بتنوع النشاط الاقتصادي، فمنها الضريبة الزراعية ومنها ضريبة الإنتاج الحيواني وكذلك الرسوم الجمركية على التجار والجلابة في المدن ومراكز النشاط التجاري، لاسيما الضرائب التي كانت تؤخذ على تجارة الرقيق . إلا ان الضرائب كانت باهظة يصعب على الأهالي سدادها مع عدم الأخذ بعين الاعتبار حالتهم المادية ومقدرتهم على الأداء، فقد قام إسماعيل باشا منذ أن دخل سنار بتنظيم تحصيل الضرائب، حيث أمر بتشكيل لجنة ثلاثية ضمت كُلاً من المعلم حنا الطويل وسعيد أفندي سكرتير الأمير والأرباب ودأحمد، فقامت هذه اللجنة بتقسيم الأهالي إلى ثلاث فئات على حسب المستوى المادي، كما قامت بتسجيل الرقيق وقطعان المواشي التي يمتلكها الأهالي، إلا إنهم قد استخدموا سياسية قاسية وتعسفيه في جمع الضرائب التي أثقلت عاتق الأهالي بالسودان، علاوة على ذلك لم تكون هنالك عملة رسمية متعارف عليها بالسودان وإنما كان نظام المقايضة مع استخدام القليل من النقود الحبشية والمصرية والفضة في معاملاتهم التجارية، وبسبب هذه الضرائب الفادحة فضل بعض الأهالي الهجرة إلى حدود الحبشة أو غرب السودان، كما فكر البعض الآخر في التمرد والقيام بثورة ضد نظام الحكم الجديد، إلا أن إسماعيل باشا حاول استرضاء أهالي السودان بتخفيض الضرائب واستخدام اللين في جمعها . كما جاءت الأوامر من محمد علي باشا بالترفق بالأهالي ومراعاة الظروف تتعرض لها البلاد من قحط وأوبئة في مهمة تحصيل الضرائب .

رابعاً: نظام القضاء: حيث كانت الأعراف والتقاليد القبلية هي السائدة والمستخدمة في السودان، وقد استبدلها محمد علي باشا بالقانون العثماني الذي اهتم بالقضايا الجنائية والمدنية وكانت كل قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق من مهام المحاكم الشرعية، وتم تعين رئيس قضاة على البلد عموم، كما أنه يوجد قضاة بالأقاليم والمديريات إلا أن صلاحياتهم كانت محصورة جداً، لأن المديريون هم أصحاب الكلمة العليا في كل ما يتعلق بشؤون المديريات، وأُعتبر المذهب الحنفي المذهب الديني الرسمي للبلاد .

خامساً: الزراعة والثروة الحيوانية : بُذلت جهود عظيمة من قِبل إدارة محمد علي باشا بالسودان لإنعاش الزراعة وتطويرها، فأُقيمت السواقي وحفرت القنوات لتوفير المياه وترقية أساليب الري ، كما أُدخلت أصناف جديدة من المزروعات، مع العمل على تحسين بزور وفسائل الأصناف الموجودة، كما عملت على تعميم زراعة القطن وقصب السكر والكتان وأشجار الفاكهة بأقاليم السودان . أما الثروة الحيوانية فهي مرتبطة بعملية الإنتاج الزراعي بالإضافة إلى المراعي الطبيعية والغابات، وقد اهتم الأهالي بتربية المواشي للاستفادة من لحومها وألبانها وأيضاً استخدامها في حرث وري الأراضي الزراعية، وقد اهتم محمد على باشا وعماله بالسودان منذ الوهلة الأولى للاستفادة من المواشي وإرسالها إلى مصر أما عن طريق شرائها من الأهالي أو عن طريق الغزوات ضد القبائل المتمردة في جبال النوبة وغيرها ومن المناطق الغنية بالمواشي، وأحيانا تؤخذ الماشية بدلاً عن الضرائب إذا عجز البعض عن دفعها نقداً.

سادساً: التعدين: اشتهرت بلاد السودان بكثرة مناجم الذهب والنحاس والحديد وبعض المعادن الأخرى، وكان ذلك من أهم الأسباب التي دفعت محمد علي باشا لضم بلاد السودان والاستفادة من خيراتها في تكوين دولته الحديثة، وقد تركزت جهودهم في البحث عن الذهب في مناطق عديدة أهمها منطقة فازوغلي وجبل شيبون بجنوبي كردفان ، فبمجرد أن سيطر الأمير إسماعيل على سنار توجه فوراً نحو فازوغلي وجبال بني شنقول و القماميل، وبرفقته وفداً من المعدنين المتخصصين للبحث عن الذهب، حيث أُرسلت العينات إلى مصر للتحقق من جودة المعدن ، وفي عام 1837م أرسل محمد علي باشا وفداً من الخبراء والعمال المهرة للبحث عن الذهب، على رأسهم مصطفى بك وRussegger and Poreani، إلا أنهم لم يحققوا نتائج إيجابية، وذلك نسبة لوعورة الأماكن ورداءة المناخ وغيرها من الأسباب، وللتحقق من ذلك قام محمد علي باشا بزيارة السودان ووقف على الأمر بنفسه في عام 1839م، إلا انه أيضا لم يحصل على نتائج ترضى طموحه من إنتاج المعدن. وقام الحكمداريون المكلفين من قِبل محمد علي باشا بالسودان بمواصلة عملية التنقيب عن الذهب والحديد والرصاص بأقاليم السودان المترامية الأطراف، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى نتائج مُرضية تتناسب مع الجهود التي بذلت من أجل ذلك.

سابعاً: النظام العمراني وتأسيس المدن:

تأسيس العاصمة: عندما دخل الأمير إسماعيل إلى السودان اتخذ مدينة سنار عاصمة الفونج القديمة، مقراً لحكمه، ولكن نسبة لرداءة مناخها وغزارة الأمطار بها انتقال شمالاً حيث استقر بمدينة ودمدني وجعلها مقراً للحكم، أما مدينة الخرطوم واتخذها عاصمة للإدارة العثمانية بالسودان فقد كثُرت الأقاويل حولها . فعندما وصل عثمان باشا أعجب إلى المنطقة التي يلتقى عندها النيلين الأبيض والأزرق، بنى بها قلعة 1824م واتخذها مقراً له، ثم جاء خورشيد باشا في 1826م واستقر بها وحولها من قرية صغيرة إلى مدينة كبرى يعيش فيها الاف من الناس، وشيد بها مسجداً جامع وثكنات للجيش و أسس بها المؤسسات الإدارية . كما أُنشئت بها مستشفى و معمل للبارود وتصنيع الذخائر الحربية، ثم إنشاء ترسانة كبيرة تشتمل على مسبك للحديد وتصنيع السفن ومستودعاً للسلع التجارية . وبذلك ازدهرت الخرطوم تجارياً فأصبحت مركزاً من مراكز التجارة تتوافد عليها القوافل التجارية، وتجلب إليها البضائع والمنتجات المتنوعة من الأقاليم المحيطة بها، بالإضافة إلى توافد الكشافة والجغرافيين إليها من جميع أنحاء العالم .

مدينة كسلا: وهي مدينة حدودية في شرقي السودان تقع على سفح جبال التكا على حدود بلاد الحبشة، أسسها أحمد باشا أبو ودان عندما ضم إقليم التكا إلى ممتلكات الخلافة العثمانية، واتخذها عاصمة لإقليم التاكا في عام 1840م ، فبنيت بها أبراج و مواقع للتحصينات العسكرية، وجُعلت بها حامية عسكرية ثابته، فتدفق عليها الأهالي من المناطق المجاورة واتخذوها سكناً لهم، فأصبحت من أهم المدن الإدارية في شرقي السودان .

مدينة فامكه: وهي مدينة أُسست على مقربه من النيل الأزرق عام 1840م بإقليم سنار على بعد 25 ميلاً من الرصيرص جنوباً، وجعلت عاصمة لمديرية فازغلي، وقد ارتبطت نشأة هذه المدينة بزيارة محمد علي باشا للسودان وعملية البحث عن الذهب في عام 1839م ، حيث بنى بالقرب منها قصراً كما شيد العديد من المناجم لاستخراج الذهب، واتخذت بها ثكنات للجنود والمهندسين والعمال القائمين على عملية تنقيب الذهب. إلا أن هذا المدينة لم يقرر لها البقاء طويلاً، وذلك يعود لفشل المهمة التي إنشات من أجلها .

النتائج: نظام الإدارة بالسودان إبان عهد محمد علي باشا 1821م ـــ 1848م:

إيجابياته:

أولا: إشراك السودانيين في حكم البلاد منذ عهد خورشيد باشا 1826م، أمثال الشيخ عبد القادر ودالزين والأرباب محمد دفع الله، مما يسر عملية الإدارة بالنسبة للحكمداريين، كما جعل الأهالي يطمئنون لممثلي الحكم العثماني ويمدون لهم يد العون للنهضة بالبلاد.

ثانياً: ربط الأقاليم ببعضها البعض وتهيئة طرق الموصلات وحفر الآبار عليها، وتأمين القوافل التجارية، وذلك بالاتفاق مع شيوخ وزعماء القبائل التي تمر القوافل التجارية من خلال أراضيها.

ثالثاً: إزالة الفوارق والنزعات القبلية التي خلقتها الممالك الصغيرة والزعمات القبلية، وغرس مبادئ التمدن والتحضر في نفوس الأهالي.

رابعاً: النهضة بالمقومات الاقتصادية بالسودان خصوصاً في المجالات الزراعية بحفر الترع وتطوير أساليب الري، أما بالنسبة للثروة الحيوانية فقد عملت الإدارة على تحسين نسل المواشي، كما عملت على تحديث أساليب العمارة والبناء.

خامساً: إرسال العديد من البعثات الجغرافية، للكشف عن منابع النيل، بقيادة البكباشي سليم بك قبطان المصري منذ عام 1839م و بعد ذلك تتابعت بعثات الكشف الجغرافي، كما وفد العديد من الرحالة الأوروبيين إلى بلاد السودان تحت حماية محمد علي باشا منهم الفرنسيين Sabatier , Darnaud , Thibautوالألماني Verne، وغيرهم.

ساساً: تنظيم خدمة البريد للربط بين المديريات داخلياً وبمصر خارجياً، وكما جُعلت للبريد محطات ومراكز ثابته بالمديريات.

سابعاً: شهدت فترة حكم محمد علي باشا لبلاد السودان تطوراً عمرانياً كبير، وذلك من خلال تأهيل وبناء المدن بمديريات السودان المختلفة، ومن أهم هذه المدن مدينتى الخرطوم وكسلا وهن من أعظم مدن السودان حتى يومنا هذا.

سلبياته:

أولاً: جشع بعض الحُكام والمدراء والعمل لإثراء أنفسهم أشاع الرشوة والاختلاس، بالإضافة إلى فداحة الضرائب واستخدام أساليب قاسية ومتعسفة في تحصيلها، مما ترك أثراً سيئاً في نفوس الأهالي تجاه الإدارة العثمانية.

ثانياً: اشتهرت العهد الأول من حكم محمد علي باشا للسودان بكثرة الغزو لمناطق جبال النوبة والأقاليم الجنوبية للحصول الرقيق، وإجبارهم للعمل بالجندية.

ثالثاً: فشل محمد علي باشا في إنشاء الإمبراطورية التي تشمل وادي النيل والشام وفصلها عن السيادة العثمانية تماماً، وذلك بقضى الاتفاقية التي عقد بينه وبين الباب العالي، بتدخل من بعض الدول الأوروبية عام 1841م، والتي أعطته حكم مصر وراثيًا في أبناءه وأحفاده تحت السيادة العثمانية غير المباشرة، كما فوضة له حكم الشام والسودان طوال فترة حياته فقط.

رابعاً: بالرغم من اهتمام محمد علي باشا وعماله في السودان باستخراج المعادن الخام، وأهمها الذهب بمناطق فازوغلي، والحديد بإقليم كردفان منذ عام 1828م، الرصاص والكحل من جبال سواكن، إلا أنهم لم يحققوا نجاحاً يرضى طموحهم من إنتاج الذهب، كما أن محمد علي باشا لم يفلح في تجنيد السودانيين لدعم جيشه الحديث بمصر.

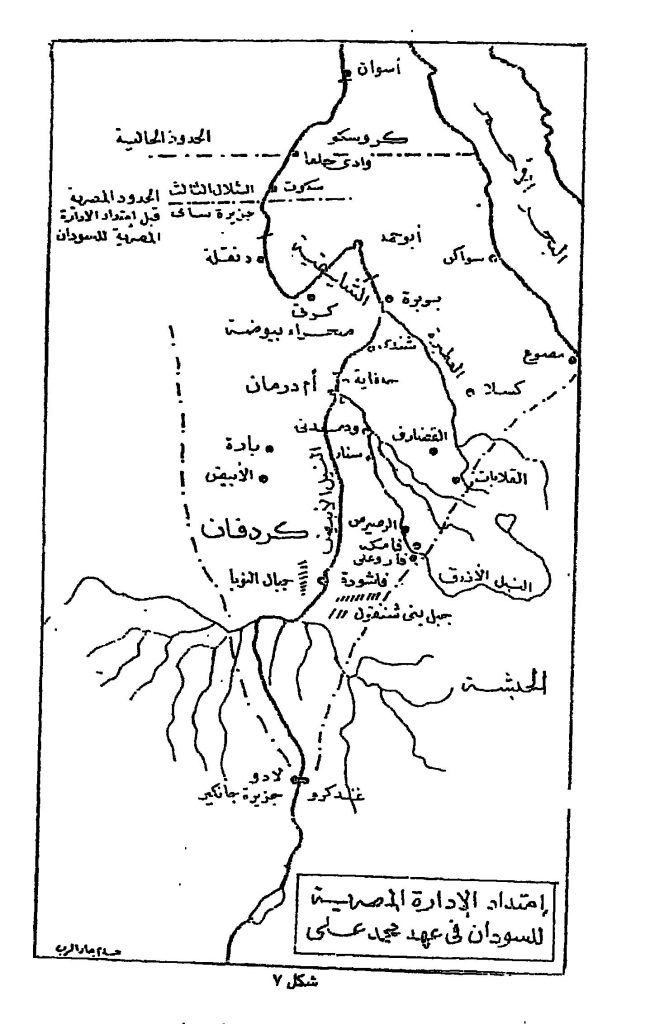

” خريطة رقم 2: السودان في عهد محمد علي باشا 1821م ــــ 1849م. الرافعى: مرجع سابق، ص171.

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: المصادر:

1. إبراهيم فوزي باشا: السودان بين غردون وكتشنر، تقديم عبد الوهاب بكر، جزئيين، ط1، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، 2008م.

2. إبراهيم بك حليم: تاريخ الدولة العثمانية العلية، ط1، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1988م.

3. أمين سامي باشا: تقويم النيل وعصر محمد علي، 3 أجزاء، ط1، القاهرة، دار الكتب المصرية، 1928م.

4. إليااس الأيوبي: محمد علي سيرته وأعماله وآثاره، د. ط، القاهرة، دار الهلال للنشر، 1923م.

5. عبد الرحمن الرافعى: عصر محمد علي، ط5، القاهرة، دار المعارف للنشر، 1989م، ص155.

6. نعوم شقير: تاريخ السودان، تحقيق محمد إبراهيم أبو سليم، د. ط، بيروت، دار الجيل للنشر، 1981، ص194.

ثانياً المصادر المترجمة:

1. أوغور خان دميرباش وآخرون: السودان في العهد العثملني من خلال وثائق الأرشيف العثماني، ترجمة صالح سعداوي، تقديم خالد أرن ويوسف صاريناي، ط1، إسطنبول، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، 2007م.

2. كركوكي: محمد مهري، رحلة مصر والسودان، ترجمة بديوان الخارجية في الباب العالي وقنصل بولاية خوى، ط1، القاهرة، مطبعة الهلال، 1914م.

3. روبير مانتران: تاريخ الدولة العثمانية، جزئين، ترجمة بشير السباعي، ط1، القاهرة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، 1993م.

4. أنينل ألكسندرو فنادولينا: الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر، ترجمة أنور محمد إبراهيم، ط1، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، 1999م.

ثالثاً: المراجع:

1. المغلوث: سامي بن عبد الله، أطلس التاريخ الدولة العثمانية، ط1، الكويت، مكتبة الإمام الذهبي للنشر، 1435ه.

2. مكي شبيكة: السودان عبر القرون، ط1، بيروت، دار الجيل، 1991م.

3. الشامي: صلاح الدين علي، السودان دراسة جغرافية، ط1، الإسكندرية، دار المعارف، 1972م.

4. مصطفى كامل عبده: حكاية مصر والسودان في العصر العثماني، ط1، القاهرة، دار الأمل للنشر، 2014م.

5. محمود شاكر: مواطن الشعوب الإسلامية في إفريقيا “السودان”، ط2، بيروت، المكتب الإسلامي للنشر، 1981م.

6. ضيف شوقي: عصر الدول والإمارات، ط1، القاهرة، دار المعارف، 1995م.

7. الحلواني: سعد برير، التاريخ الإفريقي الحديث، ط2، القاهرة، دار الإيمان، 2012م.

8. سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، ط1، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1421هـ.

9. أمل عجيل وآخرون: قصة وتاريخ الحضارات العربية، 14 مج، ط1، بيروت، Edito Greps internatinal 1999م، مج 10.

10. تيسير جبارة: تاريخ الدولة العثمانية، ط1، عمادة البحث العلمى والدارسات العليا بجامعة القدس المفتوحة، فلسطين ــ رام الله، 2015م.

11. حمد عمر بشير: تاريخ الحركة الوطنية، ط1، الخرطوم، دار الكتب السودانية، 1980م.

12. محمد سليمان محمد: حروب الموارد والهوية، ط1، لندن، دار كيمبرج للنشر، 2000م.

13. سليمان الغنام: سياسة محمد علي باشا التوسعية في الجزيرة العربية والسودان واليونان وسوريا، ط1، المغرب ـ الدار البيضاء، 2004م، ص27ـــ 28.

14. نسيم مقار: الرحالة الأجانب في السودان ” 1730م ـــ 1851م “، ط1، القاهرة، مركز الدراسات السودانية، 1995م.

15. السروجي: محمد محمود، دراسات في تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر، د. ط، الإسكندرية، مكتبة الأسكندرية،1998م.

16. حمدنا الله مصطفى حسن: التطور الاقتصادي والاجتماعي في السودان ” 1841م ــ 1881م، ط1، القاهرة، دار المعارف للنشر، 1985م.

17. محمد إبراهيم أبو سليم: تاريخ الخرطوم، ط2، بيروت، دار الجيل، 1979م.

18. صبحي عبد المنعم: الشرق الإسلامي زمن المماليك والعثمانيين، ط1، القاهرة، دار العربي للنشر والتوزيع، 1994م.

19. حسن أحمد حسن: رحلة محمد علي باشا إلى السودان، ط2، الخرطوم، مطبعة جامعة الخرطوم، 1991م.

رابعاً: الرسائل والبحوث العلمية:

1. إبراهيم يوسف حماد عودة: الدور الإسرائيلي في انفصال جنوب السودان وتداعياته على الصراع العربي الإسرائيلي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، 2014م.

2. الجمل: شوقي عطا الله، ولاية الحبش العثمانية بين أيالة جدة والإدارة المصرية ” 1818م ـــ 1885م “، مجلة الدارة، دارة الملك عبد العزيز، مج22، العدد 2، 1417هـ.

3. أنعم محمد عثمان الكباشي: تأسيس لواء سواكن في العهد العثماني، مجلة الدارة، الرياض، دارة الملك عبد العزيز، مج 268، العدد 4، 10شوال1433هـ.

السلام عليكم

أولاً مقال موسع بشكل كبير جداً ماشاء الله .

أنا جدي الكبير كان مدير مديرية سنار ، لطفاً عايز معلومات عن مأمورين و مديرين المديريات و الموظفين الأتراك في السودان في الفترة التركية .

رجاءً تواصل معي هنا kurdy.com@gmail.com